aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Anime (jap. アニメ) ist eine Abkürzung des englischen Begriffs animation (jap. アニメーション animēshon) und bezeichnet außerhalb von Japan, speziell in den westlichen Ländern, in Japan produzierte Animationsfilme. In Japan selbst steht Anime für alle Arten von Animationsfilmen, für die im eigenen Land produzierten genauso wie für importierte.

Bedeutung von Anime in Japan [Bearbeiten]

Anime sind ein fester Bestandteil des japanischen Kulturgutes. Die Bedeutung der Anime in Japan kann man an der Tatsache erkennen, dass die drei (bis 2003) erfolgreichsten Kinofilme in Japan Anime sind: Prinzessin Mononoke, Pokémon: Der Film und Chihiros Reise ins Zauberland. Zudem ist die Unterhaltungsindustrie in Japan, die Anime wie Manga produziert, mit 80 Milliarden Euro Umsatz im Jahr wirtschaftlich bedeutend. Pro Jahr kommen bis zu 200 neue Serien auf den Markt. [1]

Während europäische und amerikanische Zeichentrickfilme hauptsächlich auf ein jüngeres Publikum abzielen, kindgerechte Inhalte und Comedy daher im Vordergrund stehen und andere Genres eher Randerscheinungen darstellen, gibt es bei Anime ein breitgefächertes Themenspektrum für alle Altersstufen. Von Literaturverfilmungen (z. B. Das Tagebuch der Anne Frank) über Horror bis hin zu Science-Fiction werden nahezu alle Bereiche und Altersklassen abgedeckt. Auch gibt es Genres bei Anime, die fast ausschließlich in diesen vorkommen (z. B. Mecha-Serien über überdimensional große Roboter). Ein Schwerpunkt der Produktionen liegt allerdings auch in Japan bei Fernsehserien für Kinder und Jugendliche, denen oft etwas mehr „zugemutet“ wird als in westlichen Kinderfilmen üblich. So wird Gewalt, z. B. durch spritzendes Blut, detaillierter dargestellt. Aber auch sexuelle Anspielungen, bei denen sich die Charaktere zuweilen sehr freizügig geben, werden geduldet. Dies führt dazu, dass einige dieser Serien, in anderen Ländern, vor der Ausstrahlung zensiert werden.

Pornographische Anime (sogenannte Hentai) machen nur einen kleinen Teil des japanischen Kaufvideo-Marktes aus; im Fernsehen und im Kino werden diese in Japan überhaupt nicht gezeigt. Im Gegensatz zu weit verbreiteten Vorurteilen liegt der Hentai-Anteil bei Anime nur bei zirka 5 % der Gesamtproduktion. Viele Anime beinhalten jedoch erotische Ansätze, ohne dem Hentai-Genre zugeordnet werden zu können.

Anime- und Manga-spezifische Genre:

- Ecchi: Abgeleitet von der Aussprache des englischen Buchstabens H für „Hentai“. Japanisch für unanständige Sexualität. Diese Anime beinhalten nach der westlichen und insbesondere der deutschen Definition nur leicht sexuelle Andeutungen. In Japan ist Ecchi und Hentai dasselbe, was sich vor allem durch die Wortbildung selbst erklären lässt.

- Hentai: Japanisch für abnormal oder pervers. Dieser Begriff wird hauptsächlich von westlichen Zusehern für Anime mit pornographischen oder erotischen Inhalten genutzt. In Japan jedoch sind die Begriffe Poruno oder Ero gebräuchlich, um auf solches Material hinzuweisen.

- Mahō shōjo: Japanisch für magisches Mädchen, Bezeichnung für Geschichten von Mädchen mit magischen Kräften.

- Mahō shōnen: Japanisch für magischer Junge, männliches Äquivalent zu Mahō Shōjo.

- Mecha: Anime und Manga, in denen riesige Roboter vorkommen.

- Sentai/Super Sentai: Japanisch wörtlich für Kampfteam. Bezieht sich auf jede Sendung mit einem Team aus Superhelden.

- Shōnen-Ai: Japanisch für Jungen-Liebe. Bezeichnung für Manga und Anime, deren Thema die Liebe und Romantik zwischen männlichen Charakteren ist. Diese Bezeichnung ist in Japan wegen der Andeutungen auf Pädophilie nicht gebräuchlich und wurde daher durch den Begriff Boys Love (BL, bi eru) ersetzt.

- Yuri: Der Begriff bezieht sich auf Anime und Manga, die Liebe und Romantik zwischen weiblichen Charakteren zum Inhalt haben.

- Yaoi: Wie Shōnen Ai, hat aber meist eher die sexuelle Beziehung zum Thema.

Anime-Industrie in Japan [Bearbeiten]

Veröffentlichungsarten [Bearbeiten]

Anime-Fernsehserien haben, ebenso wie auch westliche Cartoonserien, für gewöhnlich 13, 26 oder 52 Folgen, so dass bei wöchentlicher Ausstrahlung eine Laufzeit von einem viertel, halben oder ganzen Jahr erreicht wird. Ein solches Vierteljahrintervall wird als Cours (クール, kūru) bezeichnet. Im Gegensatz zu westlichen Serien sind die meisten Anime-Serien nicht als Endlosserien ausgelegt, obwohl insbesondere Manga-Verfilmungen oft auf weit mehr als 100 Folgen kommen können.

Neben Fernsehserien und Kinofilmen gibt es noch ein weiteres Format für Anime: OVA (Original Video Animation), auch OAV (Original Animated Video) genannt, das speziell für den Kaufvideo- und DVD-Markt produzierte Anime bezeichnet. Die Zielgruppe sind meist junge Erwachsene, daher sind die Inhalte in der Regel mit viel Fanservice versehen.

Zusammenarbeit mit anderen Medien [Bearbeiten]

Die meisten Anime und Anime-Serien beruhen auf erfolgreichen Mangas (beispielsweise Akira, Ghost in the Shell oder Rurouni Kenshin). Es gibt gelegentlich aber auch den umgekehrten Fall, bei dem aufgrund eines erfolgreichen Anime ein entsprechender Manga gezeichnet wird (zum Beispiel bei Neon Genesis Evangelion und Tenchi Muyo!). Manchmal wird der Manga nicht neu gezeichnet, sondern aus Einzelbildern des Anime und eingefügten Sprechblasen zusammengesetzt, was in Ermangelung eines standardisierten Fachbegriffes gewöhnlich als „Anime-Comic” bezeichnet wird (zum Beispiel bei Oh! My Goddess oder Card Captor Sakura).

Oft ist auch die Computerspiel-Industrie in die Anime-Produktion involviert (zum Beispiel bei .hack, Pokémon, Yu-Gi-Oh!), die auf Grundlage der Anime Computer- und Konsolenspiele produziert. Heute geschieht die Produktion meist durch ein sogenanntes „Produktionskomitee“, dem Unternehmen unterschiedlicher Branchen angehören, darunter Verlage, Studios und Spieleindustrie, aber auch Lebensmittelfirmen. Dabei wird von allen beteiligten Kapital eingebracht und die Rechte am Werk aufgeteilt. Die Produktion der verschiedenen Medien geschieht dann oft gleichzeitig, sodass zum Anime zeitgleich auch Manga, Romane und anderes erscheint. [1]

Wie in Kinofilmen wird im Anime die Musik als wichtiges künstlerisches Mittel benutzt. Mit Anime-Soundtracks wird in Japan sehr viel Geld gemacht, da diese sich häufig so oft verkaufen wie Chartstürmer-Alben. Aus diesem Grund wird Animemusik häufig von erstklassigen Musikern, Stars und Komponisten komponiert und aufgeführt. Fähige Komponisten für die Hintergrundmusik sind bei den Fans hochangesehen. Bekanntere Komponisten sind z. B. Joe Hisaishi, Yuki Kajiura, Yōko Kanno und Kenji Kawai.

Am häufigsten wird Musik in Anime genutzt, um als Hintergrundmusik die Stimmung einer Szene wiederzugeben, oder als Thema für einen Charakter. Anime mit einem Vorspann benutzen ein Vorspannlied (opening song, OP) als Einleitung. Dieses Thema passt für gewöhnlich zum Gesamtton der Sendung und dient dazu, den Zuschauer für das anschließende Programm zu begeistern. Zwischen- (insert song) und Abspannlieder (ending song, ED) kommentieren oft die Handlung oder die Sendung als Ganzes und dienen häufig dazu, eine besondere wichtige Szene hervorzuheben. Diese Lieder werden häufig von bekannten Musikern oder japanischen Idolen gesungen, aber auch von den Sprechern (Seiyū), die dadurch wiederum zu Idolen werden. Somit sind sie ein sehr wichtiger Bestandteil des Programms.

Zusätzlich zu diesem Musikthemen veröffentlichen die Sprecher eines bestimmten Anime auch CDs für ihren Charakter, Image Album genannt. Trotz dem Wort image beinhalten sie nur Musik und/oder Textpassagen, in denen der Sprecher zu dem Zuhöhrer oder über sich singt bzw. redet, wodurch der Zuhörer glaubt, dass der Charakter selber singt oder redet. Eine andere Art von Anime-CD-Veröffentlichungen sind Drama-CDs: Hörspiele, in denen die Sprecher eine Geschichte erzählen, die häufig im Anime nicht vorkommt.

Bekannte Anime-Studios [Bearbeiten]

Das bekannteste und erfolgreichste japanische Anime-Studio ist Studio Ghibli, in dem seit 1985 unter der Leitung von Hayao Miyazaki ein Kassenschlager nach dem anderen entsteht (z. B. Prinzessin Mononoke 1997, Chihiros Reise ins Zauberland 2001, Das wandelnde Schloss 2004).

Seinen bisher größten weltweiten Erfolg feierte Studio Ghibli mit Chihiros Reise ins Zauberland: Der Film erhielt neben zahlreichen internationalen Zuschauer- und Kritikerpreisen im Jahr 2002 den Goldenen Bären auf der Berlinale und im Jahr 2003 den Oscar als bester Animationsfilm, was ihn zum meistausgezeichneten Zeichentrickfilm aller Zeiten macht.

Weitere bekannte Anime-Studios:

- GAINAX (Neon Genesis Evangelion, Die Macht des Zaubersteins, FLCL)

- Toei Animation (Sailor Moon, Dragonball, Saint Seiya, Captain Future, One Piece)

- Nippon Animation (World Masterpiece Theater, eine Serienreihe)

- Studio Pierrot (Naruto, Saber Rider)

- Sunrise Inc. (Inu Yasha, City Hunter, Cowboy Bebop, The Vision of Escaflowne)

Arbeitsbedingungen japanischer Anime-Zeichner [Bearbeiten]

Laut einer im Jahr 2005 durchgeführten Studie arbeiten japanische Anime-Zeichner im Durchschnitt 10,2 Stunden pro Arbeitstag bzw. 250 Stunden pro Monat. Zwei Drittel aller Zeichner verdienen weniger als 3 Millionen Yen (ca. 21.700 Euro) pro Jahr, 27 % geben sogar einen Jahresverdienst von weniger als 1 Million Yen (ca. 7.200 Euro) an. 80 % aller Zeichner arbeiten nach einem festen Bezahlungsschema, bei dem sie pro Einzelbild im Durchschnitt 186,9 Yen (ca. 1,35 Euro) erhalten.

Anime in Deutschland [Bearbeiten]

Anime im deutschen Kino [Bearbeiten]

Der erste Anime in Deutschland war der Kinofilm Der Zauberer und die Banditen (jap. 少年猿飛佐助 shōnen sarutobi sasuke [1], engl. Magic Boy) von Toei Animation aus dem Jahr 1959. Er hatte seinen deutschen Kinostart am 16. März 1961.

Seither sind im deutschen Kino über 30 Anime-Filme gezeigt worden, darunter Akira (1991), Ghost in the Shell (1997), Perfect Blue (2000) und einige Produktionen von Studio Ghibli wie Prinzessin Mononoke (2001), Chihiros Reise ins Zauberland (2003) und Das wandelnde Schloss (2005). Die bisher höchsten Zuschauerzahlen hatten die drei im Kino gezeigten Filme zur Pokémon-Serie.

Anime im deutschen Fernsehen [Bearbeiten]

Die erste Anime-Serie im deutschen Fernsehen war Speed Racer (Tatsunoko Productions, 1967), von der ab dem 18. November 1971 in der ARD drei von ursprünglich acht geplanten Folgen gezeigt wurden. Aufgrund von Protesten von Eltern, Pädagogen und Medien wurde jedoch die bereits angekündigte vierte Folge kurzfristig gestrichen. Im Frühjahr 1973 wurden zwei weitere Folgen ohne Vorankündigung als Ersatz für ausgefallene Asterix-Sendungen ins Programm genommen, danach wurde die Serie nach erneuten Protesten vollständig abgesetzt.

Weitere Starttermine bekannter und inzwischen zum Kult gewordener Anime-Serien:

Mit Ausnahme von Captain Future, gegen das es zahlreiche Proteste von Eltern gab und vor dem in den 1980er-Jahren sogar in einigen Schulbüchern gewarnt wurde, umfassten Anime im deutschen Fernsehen lange Zeit nur Serien für Kindergarten- und Grundschulkinder (zum Vergleich: Das Altersspektrum der in Frankreich, Spanien und Italien ausgestrahlten Anime reichte schon Ende der 1970er-Jahre bis zu älteren Jugendlichen). Dass es sich bei diesen Zeichentrickserien um japanische Produktionen handelte, ist selbst heute teilweise noch nicht bekannt.

Am 11. Januar 1988 ging aus dem Musikvideo-Abspielprogramm musicbox der Privatsender Tele 5 hervor. In seinem Nachmittagsprogramm Bim Bam Bino wurden ab 1989 zum ersten Mal in Deutschland auch Anime für ältere Kinder und Jugendliche ausgestrahlt. Serien wie Miyuki, Mila Superstar (jap. Attack No. 1), Die Königin der tausend Jahre (jap. Shin Taketori Monogatari Sennen Joō) und Saber Rider und die Starsheriffs (jap. Sei Jūshi Bismark) führten zur Gründung von ersten Anime-Fanclubs in Deutschland, die sich aber oft auf die jeweilige Serie beschränkten. Nach der Umwandlung von Tele 5 in das Deutsche Sportfernsehen (DSF) am 1. Januar 1993 wurden nur einige dieser Anime von anderen Privatsendern übernommen.

Einen entscheidenden Schub erlebte die deutsche Anime-Fanszene durch die fünf Staffeln bzw. 200 Folgen lange Serie Sailor Moon (jap. Bishōjo Senshi Sailor Moon). Die erste Fernsehstaffel von Oktober 1995 bis September 1996 im ZDF wurde allerdings wegen ihrer Sendezeit inmitten eines Zeichentrick-Programmblocks von den meisten Fernseh-Zeitschriften nicht gesondert erwähnt. Erst durch die erneute Ausstrahlung ab Mai 1997 bei RTL 2 wurde Sailor Moon, dessen primäre Zielgruppe in Japan eigentlich Mädchen in der Pubertät waren, zum Kultfaktor einer neuen Fanbewegung. Dieser Trend setzte sich durch weitere Serien wie etwa Dragonball fort.

Bis heute spielen Animes im deutschen Fernsehen eine eher untergeordnete Rolle. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern, die sich zumeist auf die Wiederholung bekannter Anime-Kinderserien beschränken, sendet lediglich RTL 2 bis heute ein durchgehendes Animeprogramm. Eine weit verbreitete aber falsche Annahme ist, dass auch VOX Animes sendet. VOX verkauft jedoch lediglich Sendezeit an dctp, die damit animeorientierte Programmblöcke anbieten. Daneben gibt es noch einige Sender, die in unregelmäßigen Abständen Serien ausstrahlen oder ausstrahlten, so beispielsweise VIVA, MTV, Kabel 1 und derzeit GIGA. Auch der Pay-TV-Animesender Animax bietet sein Programm in Deutschland an.

Anime auf deutschen Kaufmedien [Bearbeiten]

Die ersten deutschen Kauf-Anime gab es im Jahr 1975 auf so genannten TED-Bildplatten (Abkürzung von Television Discs), analogen Vinyl-Bildplatten, die eine Spieldauer von ca. 10 Minuten pro Seite hatten und nur von einem einzigen Abspielgerät der Firma Telefunken gelesen werden konnten. Sie verschwanden bereits im folgenden Jahr wieder vom Markt. Bei den darauf angebotenen Anime handelte es sich um einzelne Folgen der Serien Speed Racer, Hotte Hummel, Judo Boy und Calimero (eine japanisch-italienische Koproduktion).

Der erste vollständige Anime-Spielfilm, den es in Deutschland zu kaufen gab, war der Film Perix der Kater und die drei Mausketiere (jap. 長靴をはいた猫 nagagutsu wo haita neko) von Toei Animation aus dem Jahr 1969, der Ende der 1970er-Jahre von der Firma piccolo film auf Super-8-mm-Film angeboten wurde (Ton/farbig, 2 Rollen à 120 m Lauflänge, Spielzeit ca. 90 Min.). [2]

In den 1980er-Jahren erschienen zahlreiche Anime auf VHS-Kassetten, wobei es sich meistens um Kinderserien handelte und nicht auf die Herkunft der Serien oder Filme verwiesen wurde. Beispielsweise erschien der Film Das Schloss des Cagliostro in einer aus Frankreich stammenden, stark geschnittenen Version unter dem Titel Hardyman räumt auf. Damals wurde mit Angel, das Blumenmädchen (jap. 花の子ルンルン hana no ko runrun) auch die erste Magical-Girl-Serie in Deutschland auf VHS veröffentlicht. [3]

Die ersten VHS-Kassetten, mit denen gezielt Fans japanischer Animationen angesprochen werden sollten und bei denen ausdrücklich Japan als Produktionsland genannt wurde, stammten aus dem Jahr 1986. Damals wurden unter dem Label „Japan Home Video“ einzelne Folgen der Serien Die Abenteuer der Honigbiene Hutch, Demetan der Froschjunge und Macross veröffentlicht, wobei darauf geachtet wurde, das Originalmaterial möglichst unverändert zu lassen – der japanische Vor- und Abspann blieben erhalten, und vorkommende Songs wurden japanisch belassen. „Japan Home Video“ verschwand jedoch bereits 1987 wieder vom Markt.

Der nächste Versuch eines eigenen deutschen Anime-Labels begann 1995 mit dem Film Plastic Little, der in einer offiziellen Auflage von 2.500 VHS-Kassetten erschien und zugleich der erste deutsche Kauf-Anime im japanischen Original mit deutschen Untertiteln war. In der Folgezeit wurden immer mehr Anime-Kaufvideos veröffentlicht (z. B. Gunsmith Cats, Bubblegum Crisis, Devil Hunter Yohko). Das dabei auftretende Problem, dass die Fans Originalfassungen mit Untertiteln bevorzugten, während für den Massenmarkt eher synchronisierte Fassungen erforderlich waren, löste sich mit dem Aufkommen der DVD, auf der beide Formate gleichzeitig angeboten werden konnten.

Auch auf dem Medium Laserdisc wurden Animes veröffentlicht. Der Klassiker Ghost in the Shell (Filmjahr 1995, Discjahr 1999) sowie Wicked City (Filmjahr 1996, Discjahr 1998) und Fist of the North Star (Filmjahr 1996, Discjahr 1998) erschienen in der deutschen Synchronfassung.

Deutschsprachige Anime-Magazine [Bearbeiten]

Das einzige professionelle deutschsprachige Anime-Fachmagazin ist die AnimaniA (seit September 1994), dazu kommen Jugendmagazine mit eigenen Anime-Bereichen. Von Januar 2001 bis September 2007 erschien außerdem auch das Magazin MangasZene.

Manga

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Gang in der Manga-Abteilung einer japanischen Buchhandlung

Als „typisch“ angesehener, moderner Manga-Zeichenstil mit großen Augen und

Kindchenschema

Manga (jap. 漫画, etwa: zwangloses, ungezügeltes Bild) ist der japanische Begriff für Comics.

Begriffsabgrenzung [Bearbeiten]

Ähnlich wie der westliche Begriff Comic ist auch Manga in seiner Bedeutung eher unscharf und schließt neben statischen Bildergeschichten, kurzen Comic Strips und Karikaturen zum Beispiel auch Zeichentrickfilme mit ein. Um sie besser von Comics in Buchform unterscheiden zu können, hat sich für japanische Zeichentrickfilme jedoch weltweit die Verwendung des Fachwortes Anime durchgesetzt. Als Mehrzahl von Manga ist im Deutschen sowohl „die Manga“ als auch „die Mangas“ üblich.

In Japan wird der Begriff „Manga“ gleichberechtigt mit „Comic“ (コミック komikku) für alle Arten von Comics verwendet, unabhängig von ihrer Herkunft. In Abgrenzung zu den japanischen Manga werden Comics aus Südkorea als Manhwa und Comics aus dem chinesischen Raum als Manhua bezeichnet.

Im Westen bezeichnete man mit Manga zunächst meist nur Comics aus Japan, mittlerweile wird der Begriff aber vor allem von Comicverlagen auch zunehmend für Comics aus anderen Ländern verwendet, die sich am Stil japanischer Produktionen orientieren. International wird jedoch vor allem in Fankreisen diskutiert, ob auch Werke nicht-japanischer Zeichner als „Manga“ bezeichnet werden können. Während sich im englischen Sprachraum für von englischsprachigen Künstlern gezeichnete Comics im Manga-Stil mittlerweile der Begriff „original English-language manga“ (oder kurz „OEL manga“) eingebürgert hat, gibt es im Deutschen bislang keine vergleichbare einheitliche Definition.

Schematische Leserichtung für Manga

Viele moderne Manga sind eher bild- als textlastig. Sie sind vor allem in schwarz-weiß gehalten und werden entsprechend der traditionellen japanischen Leserichtung von „hinten“ nach „vorne“ und von rechts nach links gelesen. Für eine Übersicht charakteristischer Bild- und Handlungselemente, siehe Stilelemente von Manga und Anime.

In Japan erscheinen Manga in folgenden Formen:

- Vier-Bilder-Manga entsprechen den amerikanischen comic strips und werden wie diese in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht.

- Überwiegend in monatlichem, seltener in zweiwöchentlichem oder wöchentlichem Rhythmus erscheinen telefonbuchdicke Manga-Magazine, in denen auf 100 bis über 1000 Seiten die neuesten Kapitel mehrerer Serien zusammengefasst werden. Sie sind für umgerechnet zwei bis fünf Euro am Zeitungsstand erhältlich, haben eine schlechte Papier- und Druckqualität und werden normalerweise nach dem Lesen weggeworfen. Zu den bekanntesten Manga-Magazinen gehören u. a. Shōnen Sunday (seit 1959) und Big Comic (seit 1968) vom Shogakukan-Verlag, Shōnen Magazine (seit 1959) vom Kodansha-Verlag und Shōnen Jump (seit 1968) vom Shueisha-Verlag. Während beispielsweise im Jahr 1982 in Japan 160 Manga-Magazine und im Jahr 1992 224 Manga-Magazine erschienen, werden aktuell (Sommer 2007) 266 Magazine mit einem auf den Monat umgerechneten Gesamtumfang von etwa 100.000 Seiten veröffentlicht.[1] Manga-Magazine machen etwa 70 % des japanischen Manga-Marktes aus.

- Jeweils im Abstand von mehreren Monaten erscheinen Taschenbücher mit Schutzumschlag (Tankōbon), in denen mehrere vorher in den Magazinen erschienene Kapitel einer erfolgreichen Serie in sehr guter Druckqualität zum Sammeln und Aufbewahren neu aufgelegt werden. Oft enthalten sie zusätzliche Bonus-Kapitel, die nicht vorher in den Magazinen abgedruckt wurden, dafür sind die in den Magazinen farbig gedruckten Kapiteleinleitungsseiten meistens schwarz-weiß. Immer häufiger werden von diesen Taschenbüchern neben der normalen Auflage auch limitierte Sonderausgaben veröffentlicht, denen exklusive Figuren oder Merchandising-Artikel zur jeweiligen Serie beiliegen. Der Anteil der Manga-Taschenbücher am japanischen Manga-Markt umfasst etwa 30 %.

- Seit etwa 2004 gibt es in zunehmendem Maße die Möglichkeit, Manga in digitaler Form kostenpflichtig z. B. auf Mobiltelefone herunterzuladen. Die Bildfolgen sind dafür bildschirmgerecht aufgeteilt und teilweise auch durch technische Effekte (z. B. Einsatz der Pager-Funktion bei Actionszenen) aufbereitet, einige Manga-Serien werden exklusiv für Mobiltelefone angeboten. Aufgrund der geringen Downloadkosten von 40 bis 60 Yen (etwa 30 bis 45 Cent) pro Geschichte und der ständigen Verfügbarkeit hat dieser Markt bereits einen Umfang von mehreren Millionen Aufrufen pro Jahr.[2]

Entwicklung der japanischen Comickunst [Bearbeiten]

Die ältesten bekannten Vorläufer der japanischen Comickunst sind Zeichnungen und Karikaturen aus dem frühen 8. Jahrhundert, die im Jahr 1935 bei Restaurierungsarbeiten am Hōryū-Tempel in Nara auf der Rückseite von Deckenbalken entdeckt wurden.

Buddhistische Mönche begannen schon früh, Bildergeschichten auf Papierrollen zu zeichnen. Das bekannteste dieser Werke ist die erste von insgesamt vier Chōjūgiga (鳥獣戯画, Vogel- und Tierkarikaturen) des Mönchs Sōjō Toba (1053–1140): Dabei handelt es sich um eine Satire, in der sich Tiere wie Mönche benehmen[3]. Im 13. Jahrhundert begann man, Tempelwände mit Zeichnungen von Tieren und vom Leben nach dem Tod zu bemalen. Diese Darstellungsform wurde im 16. Jahrhundert auf Holzschnitte übertragen, wobei auch Zeichnungen aus dem Alltagsleben bis hin zu erotischen Bildern hinzukamen.

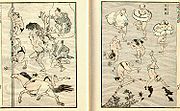

Doppelseite aus Band vier der

Hokusai-Manga – Menschen und Tiere beim Baden (1816)

Ab dem späten 17. Jahrhundert entstanden Ukiyo-e genannte Holzschnittbilder, die das unbeschwerte Leben bis hin zu sexuellen Ausschweifungen zum Inhalt hatten und rasch massenhafte Verbreitung fanden. Der Begriff Manga, dessen eigentlicher Urheber unbekannt ist, wurde vom Ukiyo-e-Meister Katsushika Hokusai (1760–1849) populär gemacht. Die Hokusai-Manga sind Skizzen, die in insgesamt 15 Bänden veröffentlicht wurden und keine zusammenhängende Geschichte erzählen, sondern Momentaufnahmen der japanischen Gesellschaft und Kultur während der späten Edo-Zeit (1603–1868) darstellen.

Im frühen 18. Jahrhundert entstanden die nach dem Mönch Sōjō Toba benannten, so genannten Toba-e: Bücher, in denen schwarz-weiße Holzschnittdrucke mit integriertem Text fortlaufende Geschichten bildeten und die hauptsächlich satirischen oder lustigen Inhalt hatten. Im 19. Jahrhundert